薬のプロフェッショナルとして、

他職種と連携しながら

患者さんに安心・安全な薬物療法を提供しています。

当院の薬剤部では、最新の医薬品情報に基づいて正確な調剤を行い、適正な薬物療法の推進に努めています。特に、入院中の患者さんに対しては、個人ごとに飲み薬や注射薬をセットし、ベッドサイドでの服薬指導や薬歴管理を実施することで、安心して薬物療法が受けられるよう進め、医師・看護師やその他の医療スタッフとともに連携しながら薬剤師活動を実践しています。

また厚生労働省の事業として国立成育医療研究センターに設置された「妊娠と薬情報センター」の協力施設として、「妊娠と薬外来」(PDF)を開設しています。

このように、薬剤師がその能力を活かして臨床活動をしていくために、さらに専門性の高い教育を受けたり、臨床研究を進めたりすることに対して、積極的にサポートする体制を敷いて、薬のプロフェッショナルである薬剤師を育成しています。

薬剤部の特徴

組織

薬剤部は、調剤課、臨床薬剤業務課、薬剤管理課、医薬品情報課、臨床研究・治験支援管理課、教育研修課の6課より組織されています。

調剤課(第⼀調剤係、第⼆調剤係、がん化学療法係)

安全キャビネット(抗がん剤を混合調製する)

調剤係は、処方箋の内容(薬の量・飲み方など)や他科で処方された薬との重複がないかを確認し、疑問があれば医師に問い合わせをして、安心してお薬の服用や注射の投与を受けることができるよう正確な調剤に努めています。また、患者さんに栄養を静脈から供給するための高カロリー輸液を無菌状態で365日調製しています。

がん化学療法係は、抗がん剤の混合調剤、抗がん剤治療の手順(レジメン)の管理・服薬指導に携わることで、抗がん剤治療を安全に行えるようにサポートしています。

院外処方箋の発行とかかりつけ薬局

2013年5月7日より、当院は全面的に院外処方箋を発行することになりました。患者さんには、複数の医療機関で処方されたお薬の飲み合わせや、重複による副作用を防止することを目的として、あらかじめかかりつけの薬局を決めていただくことが重要です。かかりつけ薬局は、医療機関で処方されたお薬や薬局で購入されたお薬の交通整理をしてくれます。

臨床薬剤業務課(第⼀病棟業務係、第⼆病棟業務係、救命・救急業務係、外来薬剤業務係)

病室(入院患者さんへ薬の説明をする)

お薬相談室(患者さんに服薬指導を実施する)

病棟における業務について

入院中の患者さんが安心して薬物治療を受けられるようにお薬の効果や副作⽤、服⽤上の注意点などの説明を行っています。また、検査値や併存症など患者さんの状況に応じた処方や支持療法の提案、医師や看護師へお薬の最新情報の提供、常用薬の把握、多職種でのカンファレンスへの参加などを通して、より安全で効果的な薬物治療ができるようサポートしています。

患者さんが退院されるときには、入院中に使用したお薬内容や注意事項をお薬⼿帳に記録し、情報提供に努めています。また、薬剤管理サマリーを利⽤して保険薬局や地域医療機関との薬薬連携を⾏うことで、患者さんの安全な薬物治療をシームレスに行えるようにしています。

外来患者さんへの関わりについて

お薬相談室で内服抗がん剤の服薬説明や副作⽤確認、吸⼊指導、インスリンや成⻑ホルモンなどの⾃⼰注射に関する指導、禁煙外来、その他お薬に関する相談を受けています。また、⾎中濃度モニタリングを必要とする薬剤を服⽤している患者さんに、服⽤した時間や服薬状況を確認して、投与量や投与間隔を評価し処⽅設計に関与しています。

入院時には事前に患者相談支援センターで薬剤師が面談しています。安全に手術や処置を実施するために、常⽤薬の種類や服薬状況を確認して、事前に中止する必要がある薬がないか確認し、注意事項等の説明を行っています。

薬剤管理課(薬剤管理係)

薬剤管理課は、近年、飛躍的に進歩した生物学的製剤、再生医療等製品など、最新で高度な医療を提供すため、また麻薬・向精神薬、毒薬・劇薬などを安全に管理、提供するため、最新の医薬品情報をもとに管理しています。

昨今、医薬品の多くがジェネリックへの変更を行い、医療経済的に貢献している一方で、ジェネリックを含め、医薬品の安定的な供給は、薬剤師の重要な使命でもあります。安全で安心できる薬物治療を進めてまいります。

医薬品情報課(医薬品情報係)

医薬品情報室(医療スタッフからの問い合わせに対応する)

医薬品情報課は最新の医薬品情報を収集して、医療スタッフへの情報提供や種々の問い合わせにおける対応を通じて、医薬品を安全で有効に使用するために情報発信を行っています。

外来、入院の診療の場で最新の医薬品情報を閲覧できるよう電子カルテのデータベースの更新を毎月行っています。

院内フォーミュラリーについて

フォーミュラリーとは、医薬品の有効性・安全性など科学的根拠と経済性を総合的に評価して、推奨する医薬品を「第一推奨薬」「第二推奨薬」として標準化した院内の使用指針です。

薬剤部が中心となって原案を作成し、各診療科と協議を行い、最終的に薬事審議会で承認されたものを院内に公開しています。

| 抗インフルエンザ薬 | 2025年6月1.3版 | 市中肺炎 | 2025年6月1.2版 |

|---|---|---|---|

| 蜂窩織炎 | 2025年6月1.2版 | 膀胱炎・腎盂腎炎 | 2025年6月1.2版 |

| 経口酸分泌抑制薬 | 2024年1月初版 | HMG-CoA還元酵素阻害薬 |

2024年1月初版 |

| COVID-19外来治療薬選択フロー | 2025年3月1.3版 | COVID-19入院治療薬選択フロー |

2025年3月1.3版 |

| 睡眠薬フォーミュラリー | 2025年12月初版 |

臨床研究・治験支援管理課(臨床研究・治験支援管理係)

搬送された治験薬に同包された温度ロガーの確認作業風景

治験薬保管庫の内部の様子

臨床研究・治験支援センターは、2022年4月より薬剤部管轄となりました。それに伴い、臨床研究・治験支援センターを運営する課として新設され、2023年4月より治験管理課から臨床研究・治験支援管理課へ名称変更致しました。治験や臨床研究を倫理的かつ安全に実施できるように法律や指針を順守し、治験・臨床研究の活性化を目指しています。また、治験薬全般の管理を統括しています。

治験について

人での有効性や安全性について調べる試験を「臨床試験」と呼びます。この うち、厚生労働省から「薬」「医療機器」として承認を受けるために行う臨床試験のことを「治験」と呼んでいます。既存の治療では効果不十分あるいは副作用が強い患者さんのため、あるいは将来同じ病気で苦しむ患者さんを一人でも減らすべく、よりよい医療の提供を目指して、当課は治験を全面的に支援しています。

当課には、治験事務局が設置されており、治験を実施する上で必要な手順書の整備、治験受託に関する手続き、契約手続き、治験関連文書の保存、依頼者(企業)の直接閲覧、モニタリング・監査への対応、記録の保存などを行います。当院の治験受託診療科は、血液内科が大部分を占めておりますが、小児科、呼吸器内科、心臓血管外科、循環器内科も実施しております。2024年度の治験実施数は18件/月でした。

また、治験事務局は、治験審査委員会(IRB)事務局も兼務しています。IRBでは、治験に参加される被験者さんの人権・福祉を守り、科学的に問題はないか、治験内容が被験者さんに正しく説明されるかどうかを審査しています。IRB事務局は、審査資料の準備・配布、議事録の作成などIRBの運営に関わっています。

国際共同治験では、世界共通の手順、システムでの治験薬の管理、調剤・調製、投与が要求されます。当課では治験実施計画書や手順書に従った厳格な治験薬の管理、調剤/調製を統括しています。

また、治験は実施計画書に基づく方法で実施するため、通常診療と異なる内容があるためとても煩雑です。そのため、治験コーディネーター(CRC)が治験担当医師を補助する目的で在籍しています。現在は大部分をSMO(治験施設支援機関)が担当しておりますが、一部院内CRCも担当しております。

臨床研究について

当課は、倫理審査委員会事務局と臨床研究審査委員会事務局も設置されております。各事務局の業務は、審査資料の準備、議事録の作成、各委員会を実施する上で必要な手順書の整備、契約手続き、記録の保存などを行っております。また、臨床研究審査委員会事務局では、臨床研究に関わる研究者の相談窓口としての業務として、提出前の臨床研究計画書の作成相談や必要な申請書類の相談、申請された必要書類の内容確認を行っています。

当院の臨床研究は、当院単施設研究だけではなく、多施設共同研究、特定臨床研究などさまざまな研究が行われており、新規臨床研究の依頼数は2022年度で189件、2023年度は200件を超えました。臨床研究を申請する職種は医師だけでなく、薬剤師、看護師、検査技師、栄養士などのコメディカルからの申請もあります。

適応外診療について

当院は保険医療機関であり、原則適応外診療を行いませんが、患者さんの命を救うため、倫理審査委員会と臨床研究審査委員会で、適応外診療の有効性、安全性を審査の上、やむを得ず実施する場合があります。倫理審査委員会事務局、臨床研究審査委員会事務局は適応外診療が適切に実施されるよう支援しています。

教育研修課(教育研修係)

<薬剤師初期研修>

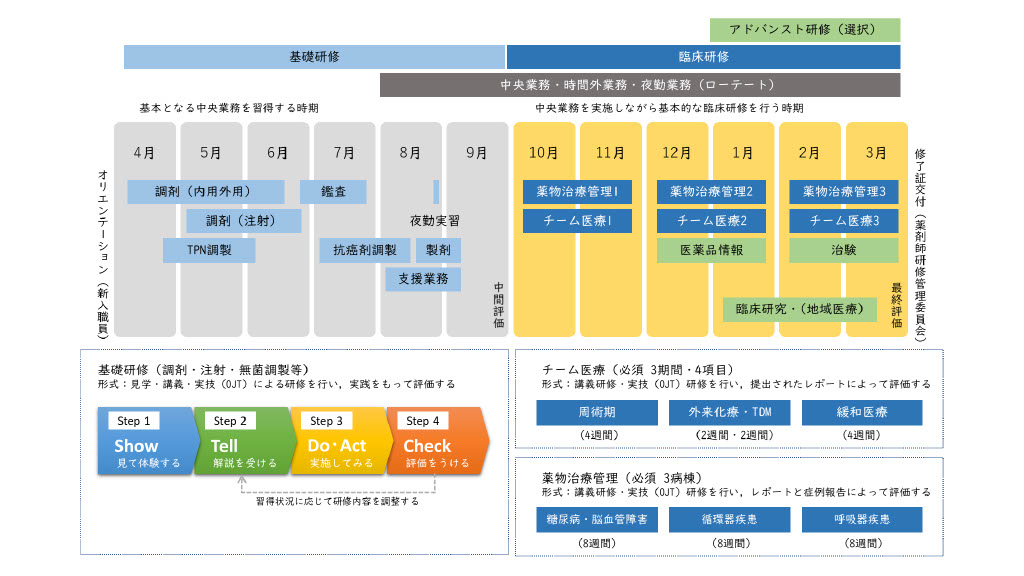

薬剤師初期研修は、各業務の目標を設定した教育プログラムに沿って進めていき、定期的に到達度確認票を用いて習熟度を振り返りながらレベルアップを図っていきます。調剤業務などの中央業務全般とした基礎研修を6か月間で習得し、その後、チーム医療を含めた臨床研修を6か月間行います。

薬剤師初期研修プログラム

[薬剤師初期研修プログラム 資料]

<認定資格・研修>

教育研修課は、認定資格の取得を支援し、質の高い薬剤師の育成に努めています。当院は下記研修施設に指定されており、院内薬剤師のみならず、院外薬剤師の研修も受け入れています。資格取得に係る費用補助制度も整備され、当院薬剤部では、様々な専門資格や認定資格を取得している薬剤師が多く在籍しています。

当院の研修施設認定 (2024年8月現在)

| 認定団体 | 施設認定名 |

|---|---|

| 日本病院薬剤師会 | がん薬物療法認定薬剤師研修施設 |

| 日本病院薬剤師会 | 妊婦授乳婦認定薬剤師研修施設 |

| 日本医療薬学会 | がん専門薬剤師研修施設(基幹施設) |

| 日本医療薬学会 | 薬物療法専門薬剤師研修施設(基幹施設) |

| 日本医療薬学会 | 医療薬学専門薬剤師研修施設(基幹施設) |

| 日本医療薬学会 | 地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(基幹施設) |

| 日本臨床腫瘍薬学会 | がん診療病院連携研修施設 |

| 日本緩和医療薬学会 | 緩和医療専門薬剤師研修施設 |

| 日本緩和医療薬学会 | 地域緩和ケアネットワーク研修施設 |

<職員教育>

当院の医師や外部の医療者を講師に招いた院内外向けの講習会を企画し、幅広い領域の薬物療法において高い水準の知識を身につけられるようサポートしています。また、研修医や看護師など、他職種に対する講義・セミナーも企画・開催しています。

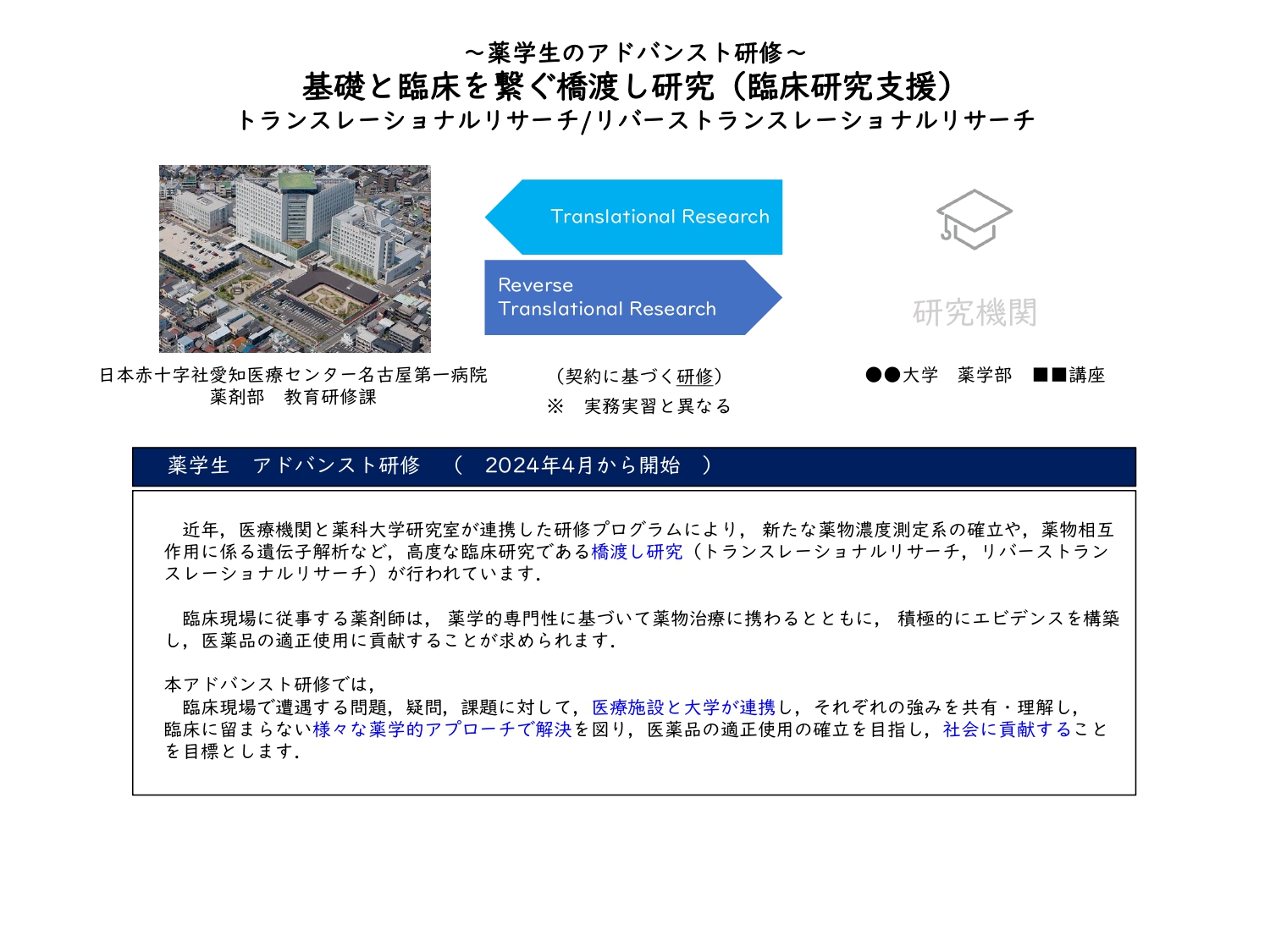

<臨床研究>

若手職員の研究活動を支援し、学会発表や論文投稿を通じて、医療に貢献できることを目指しています。更に、各薬科大学と連携し、未知の薬物血中濃度測定系の確立や、医療機関で得られた疑問を解決する臨床研究プログラム(薬学生のアドバンスト研修)を積極的にすすめています。

【薬学生のアドバンスト研修 資料 (薬科大学関連の方向け)】

問い合わせ先 教育研修課 メールアドレス: yaku-kenshu(at)nagoya-1st.jrc.or.jp

※(at)を@に置き換えてください

<薬学生教育>

11週間の実務実習では調剤、無菌調製(TPN、抗癌剤)、院内製剤、医薬品管理、医薬品情報管理、病棟業務および外来業務など、多岐にわたる病院薬剤師の業務を実際に体験していただきます。病棟業務では、指導薬剤師の下で患者さんとの面談やチーム医療への参画を経験していただき、病院ならではの学びや体験を通して臨床薬剤師を育成しています。

専門・認定取得薬剤師(2025年4月現在)

| 専門・認定資格名 | 人 |

|---|---|

|

日本病院薬剤師会 日病薬病院薬学認定薬剤師 |

26 |

|

日本病院薬剤師会 認定実務実習指導薬剤師 |

4 |

|

日本病院薬剤師会 妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師 |

3 |

|

日本病院薬剤師会 感染制御認定薬剤師 |

1 |

|

日本病院薬剤師会 感染制御専門薬剤師 |

1 |

|

薬学教育協議会 認定実務実習指導薬剤師 |

14 |

|

日本薬学会 JPALS認定薬剤師 |

2 |

|

日本医療薬学会 医療薬学指導薬剤師 |

1 |

|

日本医療薬学会 医療薬学専門薬剤師 |

5 |

|

日本医療薬学会 薬物療法指導薬剤師 |

2 |

|

日本医療薬学会 薬物療法専門薬剤師 |

2 |

|

日本医療薬学会 がん指導薬剤師 |

4 |

|

日本医療薬学会 がん専門薬剤師 |

5 |

|

日本薬剤師研修センター 認定薬剤師 |

6 |

|

日本薬剤師研修センター 小児薬物療法認定薬剤師 |

3 |

|

日本緩和医療薬学会 緩和薬物療法認定薬剤師 |

2 |

|

日本緩和医療薬学会 緩和医療暫定指導薬剤師 |

1 |

|

日本臨床栄養代謝学会 栄養サポートチーム専門療法士 |

8 |

|

日本臨床栄養代謝学会 臨床栄養代謝専門療法士 |

1 |

|

日本糖尿病療養指導士認定機構 糖尿病療養指導士 |

4 |

|

日本くすりと糖尿病学会 糖尿病薬物療法認定薬剤師 |

2 |

|

日本腎臓病薬物療法学会 腎臓病薬物療法認定薬剤師 |

1 |

|

日本腎臓病協会 腎臓病療養指導士 |

4 |

|

日本循環器学会 心不全療養指導士 |

4 |

|

日本化学療法学会認定 抗菌化学療法認定薬剤師 |

2 |

|

医薬品情報学会 医薬品情報専門薬剤師 |

1 |

|

日本臨床救急医学会 救急認定薬剤師 |

1 |

|

術後疼痛管理研修修了者 |

2 |

|

スポーツファーマシスト |

3 |

業績(2024年度)

| 論文 | ||

|---|---|---|

|

Favorable Prognosis in Patients with Multiple Myeloma and Lenalidomide-Induced Skin Rash: A Multicenter Retrospective Study |

Ayumi Nakamura et al.(共著:Atsuhiko Naruse) |

Eur J Haematol. 2025; 114: 267-275 |

|

慢性腎臓病(CKD)と心不全~薬学的介入の必要性~ |

秋田桂汰,櫛原秀之,石川惣一,松井孝美,成瀬徳彦,木下照常2,木下照常3,安田知弘4,田中章郎5,山田成樹6

2刈谷豊田総合病院 薬剤部,3熊本大学大学院生命科学研究部臨床薬理学分野,4日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院薬剤部,5大同病院薬剤部,6藤田医科大学病院薬剤部 |

愛知県病院薬剤師会雑誌(APJHP)2025; 52: 7-16 |

| 学会発表 | ||

|

バンコマイシンの初回投与設計で得られる予測値と急性腎障害との関連性について |

松井孝美,櫛原秀之,奥村英典,秋田桂汰,成瀬徳彦 |

第18回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 |

|

カルボプラチン投与量設計におけるGFR推算式の検討 |

秋田桂汰,櫛原秀之,松井孝美,奥村英典,成瀬徳彦 |

第18回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 |

|

術後疼痛管理チーム活動について【CKDに着目して】 |

奥村英典,横田修一2,二宮結花3,秋田桂汰,桑原匠平,山田千草,藤波さやか,松井孝美,櫛原秀之,成瀬徳彦

2麻酔科,3看護部 |

第18回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 |

|

当院における術後疼痛管理チームの活動報告 - 薬剤師の立場から |

桑原匠平,奥村英典,櫛原秀之,二宮結花2,横田修一3,成瀬徳彦

2看護部, 3麻酔科 |

第60回日本赤十字社医学会総会 |

|

泌尿器科病棟における不眠指示・病棟常備、及びクリニカルパスの整備 |

家城瞭,平林裕樹2,井内豊子3,櫛原秀之,成瀬徳彦

2泌尿器科,3看護部 |

第60回日本赤十字社医学会総会 |

|

急性期病院における大腿骨頸部骨折患者に対するビスホスホネート製剤導入の現状 |

大隅萌加,櫛原秀之,山田千草,樋口直美,成瀬徳彦,祖父江康司2

2整形外科 |

第26回日本骨粗鬆症学会 |

|

悪性リンパ腫R-CHOP療法における体重変動と有害事象との関連について |

大隅萌加,櫛原秀之,奥村英典,岩永周子,成瀬徳彦 |

日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会東海支部合同学術大会2024 |

|

オビヌツズマブ療法における注入関連反応(IRRs)に関する調査 |

奥村英典,櫛原秀之,岩永周子,大隅萌加,成瀬徳彦 |

日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会東海支部合同学術大会2024 |

|

当院におけるメサドン使用状況の実態調査 |

末松菜月,櫛原秀之,成瀬徳彦,河合奈津子2

2緩和ケア科 |

第34回日本医療薬学会年会 |

|

JSPEN 臨床栄養代謝腎疾患専門療法士を取得した糖尿病薬物療法認定薬剤師が高齢者 CKD 患者における透析導入を回避した事例報告 |

野村浩夫1.2,野村祐理3,野村有紀3,野村真理2,日比陽子3,副田雄也4,濱野高行5,成瀬徳彦

2野村薬局, 3名古屋市立大学病院薬剤部, 4そえだ腎・泌尿器クリニック, 5名古屋市立大学病院腎臓内科 |

第12回日本くすりと糖尿病学会学術集会 |

|

当院における妊婦・授乳婦の医薬品使用状況と情報源に関する調査 |

坂口静羽,櫛原秀之,佐藤美月,山田総,櫛原朋恵,山田千草,山本侑佳,成瀬 徳彦 |

日本薬学会第145年会 |

|

有害事象自発報告データベース(JADER)を用いたせん妄に関する調査 |

岩永周子,櫛原秀之,坂口静羽,佐藤美月,成瀬徳彦 |

日本薬学会第145年会 |

| その他 (講演会など) | ||

|

心不全薬薬連携 はじめの一歩 |

松井孝美 |

心不全勉強会(主催:名古屋第一病院薬剤部) |

|

CKD患者に対する病院薬剤師の関わり |

秋田桂汰 |

名古屋西部エリア 病診地域連携会(共催:中村区医師会,中村区薬剤師会) |

|

糖尿病薬物療法認定薬剤師からの提言~あの時を忘れない!過去の災害・新興感染症派遣薬剤師の経験より学ぶ~ |

野村浩夫 |

第60回愛知県糖尿病薬物療法研究会(主催:愛知県糖尿病薬物療法研究会) |

|

糖尿病薬物療法認定薬剤師の視点でこれからの災害医療について考える~能登半島地震で救護活動を経験して~ |

石川惣一 |

第60回愛知県糖尿病薬物療法研究会(主催:愛知県糖尿病薬物療法研究会) |

|

ベージニオ 服薬指導を考える会 |

末松菜月 |

薬薬連携セミナー(主催:名古屋第一病院薬剤部) |

|

病棟薬剤師による造血幹細胞移植への関わり方 |

奥村英典 |

厚生労働省造血幹細胞移植医療体制整備事業 スキルアップWEBセミナー(主催:島根大学医学部付属病院) |

|

当院における新人研修プログラムの構築とその成果について |

櫛原秀之 |

2024年度中部ブロック日赤薬剤師研修会(主催:日赤薬剤師会) |

|

医療Dx推進体制整備加算「電子処方せんの整備に向けて」 |

成瀬徳彦 |

2024年度中部ブロック日赤薬剤師研修会(主催:日赤薬剤師会) |

|

心不全の薬物治療 |

松井孝美 |

第2回心不全勉強会(主催:名古屋第一病院薬剤部) |

|

医療用麻薬の自己管理:あなたはどう実践しているか? |

末松菜月 |

2024年度愛知県病院薬剤師会がん部会報告会(主催:愛知県病院薬剤師会) |

|

当院におけるFLS活動の現状と課題 |

大隅萌加 |

第20回東海骨粗鬆症マネージャー研究会(共催:東海骨粗鬆症マネージャー研究会他) |